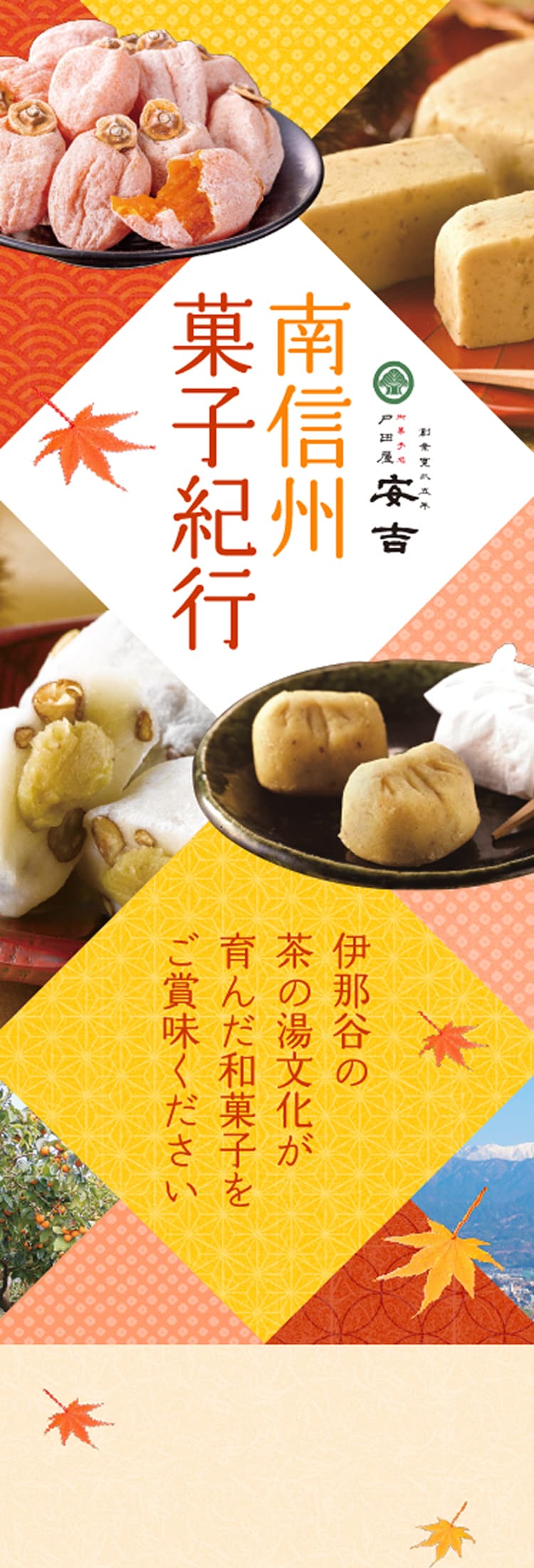

茶の湯文化が育んだ

伊那谷の和菓子について

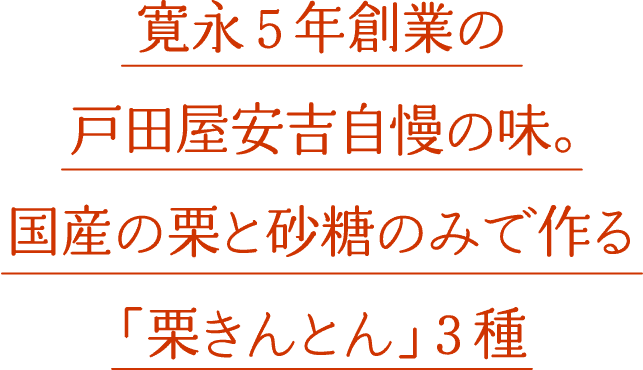

国産栗と砂糖だけというシンプルな原料だけで作っているからこそ、栗が際立つお菓子です。口に入れるとふわっと栗の風味が広がります。栗本来の素朴でありながら奥深い味わいをお楽しみください。

茶巾絞りにしたり、お菓子作りがお好きな方は、生クリームと混ぜてモンブラン風にして楽しむのもあり。「そんなことはめんどうだよ」という方はトレーのままスプーンですくって食べてもよし!冷凍でお届けするので半解凍で栗きんとんアイス風としてもお楽しみいただけます。

素朴な見た目に反して、一度食べるとリピート間違いなしのおいしさ!栗きんとんを作る際に釜の端にできたおこげがあまりにおいしいというスタッフの声で商品化へ。あらためて厚さや焼き具合、食感などにこだわり、試作を繰り返して完成させた一品です。

やさしい風味の栗きんとんが引き立つように、通常の塩豆大福よりも少し塩味を抑えています。またなめらかさを出すために栗きんとんに白餡を合わせました。あんこにも定評のある「戸田屋」ならではの味わいをご賞味ください。

より栗の食感を楽しめるように、栗きんとんに少し大きめに刻んだ栗の甘露煮を入れました。なめらかな栗きんとんと甘露煮の食感、両方が楽しめます。

名水百選にも選ばれ、お茶に適した水として知られる「猿庫の泉」。地域の方々によって今も大切に守られています。

名水百選にも選ばれ、お茶に適した水として知られる「猿庫の泉」。地域の方々によって今も大切に守られています。

長野県飯田の北西、風越山山麓に湧き出している名水「猿庫(さるくら)の泉」。江戸時代、茶道家の不蔵庵龍渓(ふぞうあんりゅうけい)宗匠によって探し当てられたと言われています。

「猿庫の泉」では、現在も野点(5月~10月までの毎日曜日)が行われるなど、名水として多くの人に親しまれています。

「猿庫の泉」では、現在も野点(5月~10月までの毎日曜日)が行われるなど、名水として多くの人に親しまれています。

この名水を飯田城主堀公が毎朝、家来に汲みに行かせ、お茶を点てたことから、茶の湯文化が発展。同時にお茶とは切っても切り離せない和菓子の文化を育みました。特に半生菓子は、今や全国シェアの約40%を誇り、飯田は全国有数のお菓子の里となっています。

その飯田の地で寛永5年(1628年)に、砂糖や小麦粉などの食品原料を扱う問屋として創業した「戸田屋」。地元菓子メーカーへ製菓原料を供給する形で長年にわたり、飯田の菓子文化の発展を支えてきました。その後、自社でも菓子製造を手がけるようになり、伊那谷の菓子文化を継承する「戸田屋安吉」が生まれました。自社農園を持ち、伊那谷の自然に育まれた素材を生かし、伝統を大切にしながら季節の移ろいを表現した和菓子を製造しています。

市田柿の栽培に適した

戸田屋の自社農園について

市田柿は、もともと下伊那郡高森町の市田という地域で栽培されてきた渋柿の品種です。2016年には農水省による地理的表示産品(GI)に認定されました。

南信州の豊かな自然と風土に育まれた素材にこだわり菓子作りに取り組む「戸田屋」は、この市田柿を全国的に知ってもらうことで地域の活性化につなげたい、という思いを込め、自社農園で市田柿を栽培しています。

1月〜2月の凍てつく寒さの中、土づくりや冬の剪定作業を行い、初夏には草刈り、夏の暑い時期も絶やさず手入れをした柿の木は、秋の深まりとともに鮮やかな赤黄色の実をつけます。収穫作業は10月下旬~11月中旬頃。約3週間でおよそ40トンの生柿を収穫しています。

収穫された柿は、干し柿に適したものだけを選別し、皮をむき、3週間ほど干します。11月の伊那谷は、気温の寒暖差が激しく、天竜川から立ち上る朝霧の湿度と、日中のカラッと乾いた気候を繰り返すことで、ぽってりとやわらかな干し柿になります。

この地域の風物詩ともなっている「柿すだれ」から下ろした市田柿は、

揉み工程を経て内側から果糖が析出され、白く甘い干し柿に。

もっちりとした食感と上品な甘さは格別です。